2015年01月18日

膝の治療 具体例

高齢者の膝の痛みは多くが加齢変化による軟骨の損傷と筋力低下です。ほとんどの場合、整形外科で治療を受けています。そして、病院で言われることは 「体重を落とす事」 「運動をして膝周囲の筋肉を強化すること」 です。真面目にその指導に取り組めば、かなり症状は改善するのですが、ほとんどの場合、そうはしません。多くの患者さんは、痛みの原因についての認識が明らかではないようです。膝関節の形に自然治癒しようのない変形が起こっている、という認識がないようです。変形については、どうしようもないのですが、筋肉強化については、年齢にかかわりなく本人主導でどうにでもなる、という事の理解も少ないようです。

整理しますと、 1.痛みの主たる原因は膝の変形 2.膝の変形は治らない 3.膝周囲の筋肉を強化することで痛みは軽減・改善する 3.筋力強化は自分がやるしかない 4.筋力強化は、結果が出るまでに週3回以上の訓練で3カ月ほどの期間がかかる

という理解がまず必要です。変形の程度が軽く。筋力もしっかりしている方なら、整形外科や整骨院・鍼灸治療院での治療だけでよくなる事もあります。しかし、基本的には膝の痛みの治療には、「本人の筋力強化」という側面が欠かせません。

それでは、うちのような治療院では何をするかというと、まず、鍼やマッサージ・整体などで、膝の炎症を抑えて痛みを軽減します。そして、症状に応じてテーピングをして普段の歩行が楽になるようにします。そのようにして、痛みがなく歩行できる条件を整えながら、筋力強化を指導して経過を追っていきます。1日10分ほどであっても、きちっと筋力訓練をすれば、1カ月ほどで少し変化が現れ、3カ月ほどで改善がみられるものです。何より大事なのは、患者さんの根気と。治療する側の患者さんをうまく指導していく根気ということです。

整理しますと、 1.痛みの主たる原因は膝の変形 2.膝の変形は治らない 3.膝周囲の筋肉を強化することで痛みは軽減・改善する 3.筋力強化は自分がやるしかない 4.筋力強化は、結果が出るまでに週3回以上の訓練で3カ月ほどの期間がかかる

という理解がまず必要です。変形の程度が軽く。筋力もしっかりしている方なら、整形外科や整骨院・鍼灸治療院での治療だけでよくなる事もあります。しかし、基本的には膝の痛みの治療には、「本人の筋力強化」という側面が欠かせません。

それでは、うちのような治療院では何をするかというと、まず、鍼やマッサージ・整体などで、膝の炎症を抑えて痛みを軽減します。そして、症状に応じてテーピングをして普段の歩行が楽になるようにします。そのようにして、痛みがなく歩行できる条件を整えながら、筋力強化を指導して経過を追っていきます。1日10分ほどであっても、きちっと筋力訓練をすれば、1カ月ほどで少し変化が現れ、3カ月ほどで改善がみられるものです。何より大事なのは、患者さんの根気と。治療する側の患者さんをうまく指導していく根気ということです。

2015年01月16日

自律神経四方山話

人の神経系には、①中枢神経(脳と脊髄)と ②末梢神経 があります。

末梢神経の中に ①知覚神経 ②運動神経 ③自律神経があります。

自律神経は内臓などに命令を送っている神経です。自律神経は意図的に制御する事が出来ないものです。手足は意図的に動かすことが出来ますが、意図的に胃を動かしたりホルモンを分泌させたりはできません。これが自律神経と呼ばれる所以です。

自律神経には ①交感神経 と ②副交感神経 があります。交感神経と副交感神経は正反対の作用を持っています。

交感神経はエネルギーを消費して、身体を攻撃的な方向に向けます。副交感神経はエネルギーを

蓄積して、身体を休息の方向に向けます。交感神経優位の時とは、例えは戦闘時の状態です。瞳孔は散大して心拍は増加して血管は収縮します。そして戦闘に用のない消化器の活動は抑制されます。

副交感神経優位の状態は、リラックスして自宅で寛いでいる状態です。

自律神経を切除した動物でも、実験室の環境内では生存に大きな問題は起こりません。食事が保障されて、気温が快適にコントロールされて、敵対するものがいない状態では、自律神経が無くてもほとんど困りません。

しかし、実際の生活では、暑い寒いがあり、走ったり跳んだり、騙したり騙されたり、戦ったり逃げたりと、身体の状態が大きな変化に曝されます。そこをうまく調整して、身体が健全に活動していけるように調整しているのが自律神経です。いわゆる自律神経失調症はそうした調整機能が崩れた状態です。おなかが痛くなったり、逆上せや冷えといった状態から、カスミ眼や立ちくらみ等多彩な症状があります。

そうした自律神経の不具合を調整する方法として手軽なものが、冷水摩擦や乾布摩擦です。皮膚への寒冷刺激や物理的刺激が自律神経を上手く刺激して、交感神経と副交感神経のバランスのとれた活動を促進します。自律神経が関係した眩暈などでは乾布摩擦が推奨されています。

そして、当然、太極拳は自律神経の調整に多大な効果を与えます。月に1度くらい不調で寝込んでいたのが、太極拳で良くなった、という人もいました。

太極拳は身体的には副交感神経優位の状態を保とうとしています。リラックスする事で気の流れを良くする為です。しかし心理的にはかなりの意図的な努力とめまぐるしい精神活動が必要で、交感神経優位の状況と言えます。また、身体状況もただリラックスしている訳ではありません。攻撃の形を取った瞬間は短時間、交感神経優位の状態が出現するともいえます。

そのようにして、型を練習する中で、交感神経と副交感神経が微妙に混在して変転していく事が

大切です。言い換えれば、陰陽の変化・虚実の変化です。

太極拳は、穏やかな天界の昼下がりに、修羅が見え隠れする武術のようですね。

末梢神経の中に ①知覚神経 ②運動神経 ③自律神経があります。

自律神経は内臓などに命令を送っている神経です。自律神経は意図的に制御する事が出来ないものです。手足は意図的に動かすことが出来ますが、意図的に胃を動かしたりホルモンを分泌させたりはできません。これが自律神経と呼ばれる所以です。

自律神経には ①交感神経 と ②副交感神経 があります。交感神経と副交感神経は正反対の作用を持っています。

交感神経はエネルギーを消費して、身体を攻撃的な方向に向けます。副交感神経はエネルギーを

蓄積して、身体を休息の方向に向けます。交感神経優位の時とは、例えは戦闘時の状態です。瞳孔は散大して心拍は増加して血管は収縮します。そして戦闘に用のない消化器の活動は抑制されます。

副交感神経優位の状態は、リラックスして自宅で寛いでいる状態です。

自律神経を切除した動物でも、実験室の環境内では生存に大きな問題は起こりません。食事が保障されて、気温が快適にコントロールされて、敵対するものがいない状態では、自律神経が無くてもほとんど困りません。

しかし、実際の生活では、暑い寒いがあり、走ったり跳んだり、騙したり騙されたり、戦ったり逃げたりと、身体の状態が大きな変化に曝されます。そこをうまく調整して、身体が健全に活動していけるように調整しているのが自律神経です。いわゆる自律神経失調症はそうした調整機能が崩れた状態です。おなかが痛くなったり、逆上せや冷えといった状態から、カスミ眼や立ちくらみ等多彩な症状があります。

そうした自律神経の不具合を調整する方法として手軽なものが、冷水摩擦や乾布摩擦です。皮膚への寒冷刺激や物理的刺激が自律神経を上手く刺激して、交感神経と副交感神経のバランスのとれた活動を促進します。自律神経が関係した眩暈などでは乾布摩擦が推奨されています。

そして、当然、太極拳は自律神経の調整に多大な効果を与えます。月に1度くらい不調で寝込んでいたのが、太極拳で良くなった、という人もいました。

太極拳は身体的には副交感神経優位の状態を保とうとしています。リラックスする事で気の流れを良くする為です。しかし心理的にはかなりの意図的な努力とめまぐるしい精神活動が必要で、交感神経優位の状況と言えます。また、身体状況もただリラックスしている訳ではありません。攻撃の形を取った瞬間は短時間、交感神経優位の状態が出現するともいえます。

そのようにして、型を練習する中で、交感神経と副交感神経が微妙に混在して変転していく事が

大切です。言い換えれば、陰陽の変化・虚実の変化です。

太極拳は、穏やかな天界の昼下がりに、修羅が見え隠れする武術のようですね。

2015年01月10日

変形性膝関節症と鍼灸

膝の痛みは多くの原因で起こります。若い人であれば、スポーツ等で靭帯や半月板を損傷する事も稀ではありません。中年以降では膝疾患で最も多いのが、変形性膝関節症です。

変形性膝関節症は、軟骨の摩耗や関節の変形、骨棘の形成などが起こり、歩行時痛を主体とするものです。多くはO脚のように、膝が外側に向かって変形する内反変形になります。原因は明らかでない事が多いのですが、肥満や膝周辺の筋力低下などが原因と考えられています。

もともと大腿骨と脛骨は真っ直ぐ膝でつながっているのではありません。大腿骨と脛骨を結ぶ線は、180度ではなく膝で少し内側に入って175度くらいになっています。こうして股関節から足関節へ体重がかかる軸は、膝の中心を通っていく事になります。ところが、O脚のように膝が外に出ている状態ですと、膝関節の内側に体重がかかるようになります。そうした極端な状態が続くと膝関節の関節面にある軟骨が損傷していきます。その結果、痛みが出る、炎症が起きる、水がたまる等の症状が出てきます。

変形性膝関節症は初期のうちは、体重の減少や、筋力強化訓練、足底版の使用等で改善していきます。症状が進行すると、病院で手術を勧められるようになります。

1度摩耗変形した関節軟骨は再生しません。変形した膝周辺の骨も元には戻りません。唯一筋肉だけが、鍛えることで発達していき膝を守る力になります。ですから、変形性膝関節症は「治る」という事はない訳です。ただ、痛みを取り歩行状態を改善していくことは可能です。人によっては、それを、「治った」と感じる場合もあるわけです。

変形性膝関節症に対しての鍼灸治療の役目は、痛みと炎症の改善です。いくら筋力訓練が良いといっても、現に痛みがあればそれどころではないのが人情です。そうした時に鍼を行いながら、リハビリをしていく事で、筋力強化が楽に進むようになります。なんといっても、歩くときに痛みのあった膝が、痛みが取れていくというのは本人にとっては大きなことです。また、膝周辺の弱くなり固くなった筋肉に鍼をすることでリハビリの効果も上がっていきます。

変形性膝関節症の治療に関しては、患者さんの筋力強化などのリハビリと、その時その時の状態に合わせた鍼治療の両方がそろってこそ、良い結果が早く出るものです。

変形性膝関節症は、軟骨の摩耗や関節の変形、骨棘の形成などが起こり、歩行時痛を主体とするものです。多くはO脚のように、膝が外側に向かって変形する内反変形になります。原因は明らかでない事が多いのですが、肥満や膝周辺の筋力低下などが原因と考えられています。

もともと大腿骨と脛骨は真っ直ぐ膝でつながっているのではありません。大腿骨と脛骨を結ぶ線は、180度ではなく膝で少し内側に入って175度くらいになっています。こうして股関節から足関節へ体重がかかる軸は、膝の中心を通っていく事になります。ところが、O脚のように膝が外に出ている状態ですと、膝関節の内側に体重がかかるようになります。そうした極端な状態が続くと膝関節の関節面にある軟骨が損傷していきます。その結果、痛みが出る、炎症が起きる、水がたまる等の症状が出てきます。

変形性膝関節症は初期のうちは、体重の減少や、筋力強化訓練、足底版の使用等で改善していきます。症状が進行すると、病院で手術を勧められるようになります。

1度摩耗変形した関節軟骨は再生しません。変形した膝周辺の骨も元には戻りません。唯一筋肉だけが、鍛えることで発達していき膝を守る力になります。ですから、変形性膝関節症は「治る」という事はない訳です。ただ、痛みを取り歩行状態を改善していくことは可能です。人によっては、それを、「治った」と感じる場合もあるわけです。

変形性膝関節症に対しての鍼灸治療の役目は、痛みと炎症の改善です。いくら筋力訓練が良いといっても、現に痛みがあればそれどころではないのが人情です。そうした時に鍼を行いながら、リハビリをしていく事で、筋力強化が楽に進むようになります。なんといっても、歩くときに痛みのあった膝が、痛みが取れていくというのは本人にとっては大きなことです。また、膝周辺の弱くなり固くなった筋肉に鍼をすることでリハビリの効果も上がっていきます。

変形性膝関節症の治療に関しては、患者さんの筋力強化などのリハビリと、その時その時の状態に合わせた鍼治療の両方がそろってこそ、良い結果が早く出るものです。

Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at

01:08

│Comments(0)

2015年01月06日

ほっとするお灸の暖かさ

「月日は百代の過客にして、いきかふ年も又旅人なり。・・・・・・・股引の破れをつづり、

笠の緒付けかへて、三里に灸すうるより、松島の月まづ心にかかりて・・・」

~松尾芭蕉の「おくのほそ道」の序章です。旅支度の1つに、足の三里にお灸をする事が書かれています。「足の三里」は膝の下の外側にあるツボの名前です。ここにお灸をすると健脚になるという事で、旅の前に準備をしています。実際の登山の前に、2週間くらい前から何回か三里にお灸をしたことがあります。そうすると、以前のお灸をしていない時と比べて、足が楽であったのを私も経験したことがあります。昔の旅は自分の足だけが頼りですから、しっかりと足の準備もしたのですね。このように、お灸は昔から人々の生活に密着して存在していました。

安藤広重の「木曽街道六十九次之内柏原」には、「かめや」という もぐさ屋が描かれています。この「かめや」さんは、今も営業しているそうです。昔は今と比べると、お灸や艾(もぐさ)は特別な物ではなかったのです。私の祖母も、私が子供の時に自分でお灸をしていた記憶があります。また、特に関西では、今もお灸を「やいと」といって親しまれています。

お灸に使うものは艾です。艾は蓬から作られます。草餅に使われる蓬です。5・6月頃に蓬の若葉を刈取り、陰干しして良く乾燥させます。その後に、石臼などでついて綿状にしたものが艾です。良い艾は淡黄色で柔かく、火をつけた時の温度が低いものです。温度が低く皮膚への浸透が良いので、まったりした温熱感、と形容されます。

お灸というと人によっては、かちかち山のような煙と火の塊を想像するかもしれません。しかし、お灸にもいろいろあります。お米の半分ほどの艾で、瞬間にチクッとするだけで後には心地よい暖かさが残る~うちで行っているお灸はそういったお灸です。特にこの冬の寒い時期には、背中や足のお灸は終わった後のポカポカ感がありがたく感じられます。胃腸の不調や腰肩の痛みなどにお灸をすると意外と効果的で気持ちの良いものです。

笠の緒付けかへて、三里に灸すうるより、松島の月まづ心にかかりて・・・」

~松尾芭蕉の「おくのほそ道」の序章です。旅支度の1つに、足の三里にお灸をする事が書かれています。「足の三里」は膝の下の外側にあるツボの名前です。ここにお灸をすると健脚になるという事で、旅の前に準備をしています。実際の登山の前に、2週間くらい前から何回か三里にお灸をしたことがあります。そうすると、以前のお灸をしていない時と比べて、足が楽であったのを私も経験したことがあります。昔の旅は自分の足だけが頼りですから、しっかりと足の準備もしたのですね。このように、お灸は昔から人々の生活に密着して存在していました。

安藤広重の「木曽街道六十九次之内柏原」には、「かめや」という もぐさ屋が描かれています。この「かめや」さんは、今も営業しているそうです。昔は今と比べると、お灸や艾(もぐさ)は特別な物ではなかったのです。私の祖母も、私が子供の時に自分でお灸をしていた記憶があります。また、特に関西では、今もお灸を「やいと」といって親しまれています。

お灸に使うものは艾です。艾は蓬から作られます。草餅に使われる蓬です。5・6月頃に蓬の若葉を刈取り、陰干しして良く乾燥させます。その後に、石臼などでついて綿状にしたものが艾です。良い艾は淡黄色で柔かく、火をつけた時の温度が低いものです。温度が低く皮膚への浸透が良いので、まったりした温熱感、と形容されます。

お灸というと人によっては、かちかち山のような煙と火の塊を想像するかもしれません。しかし、お灸にもいろいろあります。お米の半分ほどの艾で、瞬間にチクッとするだけで後には心地よい暖かさが残る~うちで行っているお灸はそういったお灸です。特にこの冬の寒い時期には、背中や足のお灸は終わった後のポカポカ感がありがたく感じられます。胃腸の不調や腰肩の痛みなどにお灸をすると意外と効果的で気持ちの良いものです。

Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at

23:50

│Comments(0)

2014年12月28日

柔道整復師の大変な道のり

明治維新以後、時の政府は漢方医学を廃止して、西洋医学を中心とした医療制度を打ち立てました。西洋医学は外傷の治療や感染症の対応に秀でた点があり、富国強兵を図る政府の意図にも合致していたのです。

外傷に対しての技術は日本にも存在していました。杉田玄白の解剖学の研究や、華岡青洲の麻酔を用いた手術もありましたが、外科学として確立された程のものではありませんでした。医師は漢方医という事でした。

元々、外傷の治療は戦闘に伴って進歩発展しました。武術の中には殺法と活法があり、活法は負傷者の治療法です。これは、骨折・脱臼・捻挫・打撲などの外傷を治す技術です。こうした技術は時を経るに従い、武術の各流派に蓄積伝承されていきました。幾つかの柔術の流派ではそうした活法を秘伝として伝えていきました。

そして、江戸から明治に時代が変わる頃、各流派の柔術の師範は武術では生活が出来なくなり、外傷治療で生計を立てていました。しかし、明治18年に「入歯歯抜口中治療接骨営業取締方」が公布されました。これによって、医学校を出て試験に合格した者:医師以外は接骨ができなくなりました。それまで接骨をしていた者には幾つかの救済措置もとられましたが、国の方針は武術家の接骨術を衰退させていきました。

その後、接骨術の法的身分確立の為に多くの人が運動を続けました。そして、大正9年、「接骨」の文字を使わない事を条件に、「柔道整復術」という名称で公認され、同年第1回の資格試験が行なわれました。

接骨術は柔術各流派に伝わっていたものです。本来的には柔術整復術ということです。当時台頭してきた近代的な「柔道」の名を冠する事で、命脈が絶たれなかったのですが、実際の古来の接骨術は表舞台から消えました。ちなみに、柔道整復師の学校で習う脱臼整復の技法は「コッヘル法」「ヒポクラテス法」等の外来の技術・名称のものばかりです。

「正骨範」という江戸時代の文献の復刻版が出ていたりはしますが、幾つもの精妙な技法が消えて行ったであろう事を思うと残念な事です。

今でも、時々、古流の治療技術を伝承するという方がいるようですが、柔道整復師の養成機関ではそういった事とは無縁の授業がなされているのが現状です。

それにしても、「柔道整復師」の名称が出来た過程は興味深いものがあったと思うのですが、なかなか分かりません。柔道の創始者であった嘉納治五郎先生の政府高官との人脈があった事は想像に難くないのですが、柔術諸流派の方たちの思いはどんなことだったでしょう。柔道の母体である、起倒流や天神真楊流派には医療的技術があったでしょうが、嘉納先生が追及していたのは柔術の近代化と発展なので、講道館で医療的技術の精妙な技が蓄積されたとは考えにくいものです。現在まで続く柔道整復師の名称に関わる秘話をお知りの方がいたら、是非教えて頂きたいものです。

外傷に対しての技術は日本にも存在していました。杉田玄白の解剖学の研究や、華岡青洲の麻酔を用いた手術もありましたが、外科学として確立された程のものではありませんでした。医師は漢方医という事でした。

元々、外傷の治療は戦闘に伴って進歩発展しました。武術の中には殺法と活法があり、活法は負傷者の治療法です。これは、骨折・脱臼・捻挫・打撲などの外傷を治す技術です。こうした技術は時を経るに従い、武術の各流派に蓄積伝承されていきました。幾つかの柔術の流派ではそうした活法を秘伝として伝えていきました。

そして、江戸から明治に時代が変わる頃、各流派の柔術の師範は武術では生活が出来なくなり、外傷治療で生計を立てていました。しかし、明治18年に「入歯歯抜口中治療接骨営業取締方」が公布されました。これによって、医学校を出て試験に合格した者:医師以外は接骨ができなくなりました。それまで接骨をしていた者には幾つかの救済措置もとられましたが、国の方針は武術家の接骨術を衰退させていきました。

その後、接骨術の法的身分確立の為に多くの人が運動を続けました。そして、大正9年、「接骨」の文字を使わない事を条件に、「柔道整復術」という名称で公認され、同年第1回の資格試験が行なわれました。

接骨術は柔術各流派に伝わっていたものです。本来的には柔術整復術ということです。当時台頭してきた近代的な「柔道」の名を冠する事で、命脈が絶たれなかったのですが、実際の古来の接骨術は表舞台から消えました。ちなみに、柔道整復師の学校で習う脱臼整復の技法は「コッヘル法」「ヒポクラテス法」等の外来の技術・名称のものばかりです。

「正骨範」という江戸時代の文献の復刻版が出ていたりはしますが、幾つもの精妙な技法が消えて行ったであろう事を思うと残念な事です。

今でも、時々、古流の治療技術を伝承するという方がいるようですが、柔道整復師の養成機関ではそういった事とは無縁の授業がなされているのが現状です。

それにしても、「柔道整復師」の名称が出来た過程は興味深いものがあったと思うのですが、なかなか分かりません。柔道の創始者であった嘉納治五郎先生の政府高官との人脈があった事は想像に難くないのですが、柔術諸流派の方たちの思いはどんなことだったでしょう。柔道の母体である、起倒流や天神真楊流派には医療的技術があったでしょうが、嘉納先生が追及していたのは柔術の近代化と発展なので、講道館で医療的技術の精妙な技が蓄積されたとは考えにくいものです。現在まで続く柔道整復師の名称に関わる秘話をお知りの方がいたら、是非教えて頂きたいものです。

Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at

00:16

│Comments(0)

2014年12月24日

腰は一身の主 ~ 何とかしたい腰痛

「月」偏に要(かなめ)で腰です。腰は身体のかなめです。それだけに、腰には様々な負担がかかってきます。背骨は身体にかかる負担を少なくするために、ゆるいカーブを描いていたり、椎間板というクッション材が入っていてうまく出来てはいます。しかし、使い過ぎや老化で、腰椎は変化を起こしますし、椎間板も、子供の頃は瑞々しかったものが、年をとれば、ぱさぱさになっていきます。筋肉も、多くの人はあまり使わなくなるので硬くなり痩せてきます。つまり、身体の要が劣化してくる訳です。これで今までと同じような生活や作業をしていると、どこかが破たんしてきます。急に起こればぎっくり腰になりますし、徐々に起これば、なんとなく腰の不調~重い・だるい等の慢性的な症状が続くことになります。

何もしてないのに腰が痛くなった、という方が結構います。それは、日々の積み重ねによるところが多いようです。胡坐をかいていると、腰には負担になります。寒い時の重労働は腰痛の原因になります。腰を反らした姿勢、おなかを突き出した姿勢も腰の負担になります。このように、生活の中には腰痛を起こさせる要素が多くあります。体力が勝っていたり、不調を感じた時に休んだり、という事で腰痛の発症を避ける事も出来ますが、こうした腰痛の素地がある方は、油断をすると、すぐ腰痛が出てきます。

鍼や整体、整形外科での理学療法などは、基本的には腰部の筋肉を緩めて血行を良くします。お風呂に入ると痛みが軽くなるのはその為です。治療法によっては、直接痛みを軽減させたり、筋肉を緩めた後に、椎間関節や股関節、仙腸関節と言った骨盤周りの関節を良い状態に戻す操作をする事もあります。私の所で行っているのは、鍼と整体の組み合わせで、筋肉・関節を良い状態にして腰痛を改善する、というものです。人によっては、足首の関節を調整する事で、腰痛が改善する事もあります。骨盤調整・骨盤矯正は色々な技術がありますが、多くは前述の、椎間関節、股関節、仙腸関節等と、その周囲の筋肉を調整する事で治療効果を出そうとするものです。腰への鍼やマッサージで症状が改善する人もいますし、骨盤調整が効果的な方もいます。症状が複雑で、治療も複合的な技法が必要な事もあります。

腰痛は、普通は命に関わるものではないですが、生活や仕事に大きな支障が出る事もあります。適切な治療を受ける事で、加齢変化の症状も改善するものです。年の瀬のこの時期はつい無理をしがちです。我慢をせず早く治療をして、年末年始を気持良くお過ごしください。

何もしてないのに腰が痛くなった、という方が結構います。それは、日々の積み重ねによるところが多いようです。胡坐をかいていると、腰には負担になります。寒い時の重労働は腰痛の原因になります。腰を反らした姿勢、おなかを突き出した姿勢も腰の負担になります。このように、生活の中には腰痛を起こさせる要素が多くあります。体力が勝っていたり、不調を感じた時に休んだり、という事で腰痛の発症を避ける事も出来ますが、こうした腰痛の素地がある方は、油断をすると、すぐ腰痛が出てきます。

鍼や整体、整形外科での理学療法などは、基本的には腰部の筋肉を緩めて血行を良くします。お風呂に入ると痛みが軽くなるのはその為です。治療法によっては、直接痛みを軽減させたり、筋肉を緩めた後に、椎間関節や股関節、仙腸関節と言った骨盤周りの関節を良い状態に戻す操作をする事もあります。私の所で行っているのは、鍼と整体の組み合わせで、筋肉・関節を良い状態にして腰痛を改善する、というものです。人によっては、足首の関節を調整する事で、腰痛が改善する事もあります。骨盤調整・骨盤矯正は色々な技術がありますが、多くは前述の、椎間関節、股関節、仙腸関節等と、その周囲の筋肉を調整する事で治療効果を出そうとするものです。腰への鍼やマッサージで症状が改善する人もいますし、骨盤調整が効果的な方もいます。症状が複雑で、治療も複合的な技法が必要な事もあります。

腰痛は、普通は命に関わるものではないですが、生活や仕事に大きな支障が出る事もあります。適切な治療を受ける事で、加齢変化の症状も改善するものです。年の瀬のこの時期はつい無理をしがちです。我慢をせず早く治療をして、年末年始を気持良くお過ごしください。

Posted by 渡辺克敬(わたなべ かつゆき) at

18:37

│Comments(0)

2014年12月21日

二の腕はここ、一の腕はどこ?

患者さんが 「足が痛い」というので、足関節から先の方を診ようとすると、それが、ふくらはぎの痛みであったり、腿の痛みであったりすることがあります。「足」も「脚」も音で聞く分には「あし」です。身体の部位の表現は、日常生活ではそれほど厳密さを要求されません。面と向かって話している時なら、「ここ」と指差せば済むからです。そうは言っても、やはり自分の頭の中で、しっかりと身体の各部位の関係と名称位は分かっていた方が便利です。例えば、「足の外くるぶしの10センチ上のあたり」というのは「下腿外側、中下3分の1」とか「外果上方10センチ」ということになります。電話で話したり、文書にしたりする時には、こうすると間違いはありません。スポーツをする人は、「上腕二頭筋」や「大腿四頭筋」などの主な筋肉の名称は知っている方が多いものです。四肢の目立った筋肉の名称を覚えておくのも、なにかと便利です。

「二の腕」といえば、肩から肘までのことを指します。これは一般に使われている言葉ですから、ご存知かと思います。解剖学的に言えば「上腕」です。肘から先は「前腕」です。では、「一の腕」というのはどこでしょう? 常識的に考えると「前腕」と考える方が多いと思います。ところが、「一の腕」は「肩から肘までの間」の事です。二の腕と同じ場所です。??? 元々は、一の腕が上腕の事でした。二の腕は前腕の事でした。それが、いつの頃からか誤用が定着して、さらに二の腕だけが一般によく使われるようになったという事です。

「ヤバイ」という言葉の意味が若い人たちの間で変わってきていますが、言葉は生き物のように変化をして行く事もありますね。長生きはしてみるものです。

「二の腕」といえば、肩から肘までのことを指します。これは一般に使われている言葉ですから、ご存知かと思います。解剖学的に言えば「上腕」です。肘から先は「前腕」です。では、「一の腕」というのはどこでしょう? 常識的に考えると「前腕」と考える方が多いと思います。ところが、「一の腕」は「肩から肘までの間」の事です。二の腕と同じ場所です。??? 元々は、一の腕が上腕の事でした。二の腕は前腕の事でした。それが、いつの頃からか誤用が定着して、さらに二の腕だけが一般によく使われるようになったという事です。

「ヤバイ」という言葉の意味が若い人たちの間で変わってきていますが、言葉は生き物のように変化をして行く事もありますね。長生きはしてみるものです。

2014年12月18日

ヘルニアの話

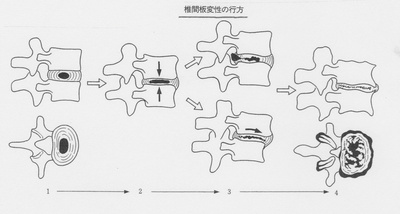

人の背骨は「だるま落とし」のようになっています。だるまが頭蓋骨で、その下にある扁平な円柱が椎骨(頸椎や腰椎など)です。そして、椎骨の間には椎間板という組織があります。

椎間板は中心に髄核というゼリー状の物があり、周囲を線維輪という線維軟骨が玉ねぎの皮のように囲んでいます。

線維輪は年齢とともに劣化して(二十歳を過ぎると始まる)断裂する事があります。そして、その断裂部から髄核が出てくることがあります。これを椎間板ヘルニアと言います。腰であれば、腰椎椎間板ヘルニアです。ヘルニアというのは「何かが出てくる」と言うほどの意味です。脳挫傷で脳圧が高くなって起こる「脳ヘルニア」というものもあります。

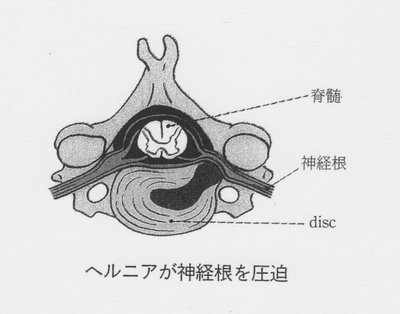

椎間板ヘルニアでは、出てきた髄核が脊髄や脊髄から出ている細い神経(神経根)を圧迫する事で様々な症状を起こします。坐骨神経痛の原因になる事もあります。

かつては、脱出したヘルニアは手術的に摘出する以外には除去不能と言われていました。しかし、MRIの普及により、時系列的に検査をしてみると、脱出したヘルニア塊が自然退縮する事もあると分かってきました。その結果、保存的治療(手術をしない治療)の重要性が再認識されるようになりました。だだ、症状に関して、神経麻痺が短期間で進行する場合や、膀胱・直腸障害(排尿排便の異常)がある例では手術の適応になりますので、治療方法の選択と症状に関しては、担当医師と十分ご相談ください。

上肢・下肢の痺れや痛み、頸・腰の痛みが症状の中心である場合は、鍼治療で症状軽減する事が期待できます。鍼治療の意義としては、圧迫された神経の炎症を早く改善させることと、痛みを軽減させる事です。ヘルニアの程度や神経圧迫の状況にもよりますが、数回の治療で痛みの軽減がみられる場合もあります。

ヘルニアが疑われる場合は、自分の身体の状態を正確に把握するためにも、整形外科でMRI検査をした方が良いでしょう。腰痛があり、大腿後面やふくらはぎ、脛の外側などに痛み痺れが走っているようなら、ヘルニアによる症状である可能性が高いので、無理せずに医療機関に行くべきです。急性期に無理をすると、結局、治療に時間がかかり、仕事を休む期間が長くなります。

以前、ヘルニアの患者さんで、鍼をして痛みがかなり楽になった方がいました。「痛みを鍼で軽くしただけで、原因のヘルニアはすぐには改善しないので、無理はしないように」と説明をしたのですが、営業の仕事の方で、すぐに仕事で無理をしてしまいました。その結果、入院をする事になり、結局治療期間が長引いてしましました。鍼で痛みを取って生活を楽にしても、人の身体がある程度回復するには時間がかかる~そういった事を十分に理解していただけなかった力不足を感じた次第です。

こうした時代ですから、自分の身体は自分で管理する心構えが必要です。その為にも、ご近所や会社の近くに、行きやすい整形外科や鍼灸院・整骨院などを見つけて日ごろから気軽に相談できるようにしておくことが大切です。

2014年12月16日

骨の折れる話

骨接ぎ、整骨、というのは文字通り骨折した骨を元通りにして治療することです。昔は今ほど整形外科もなく、他の病院も数が多くありませんでした。そこで、転んだり転落したりして骨折をすると、ごく普通に整骨院へ行く、という事もありました。現在は整形外科の数も増え、なんといっても整骨院では扱えないX線が使えるので、骨折すれば整形外科に行くのが当たり前ですね。

一口に骨折、といっても色々な分類があります。どこの部位をどのように骨折したかによって、治療方針が変わるものです。

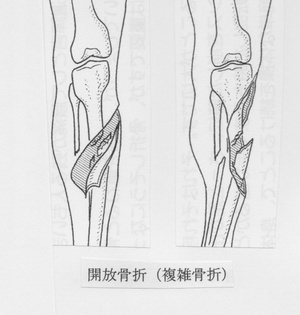

まず、大きな分類の1つに、①皮下骨折 ②開放骨折 の2つがあります。これは 別の言葉で ①単純骨折(皮下骨折)②複雑骨折(開放骨折) ともいいます。ところが、ほとんどの人は複雑骨折を、複雑な形に骨折した~というように思っています。実際は骨折線が複雑に入組んでいて多くの骨片があるものは 粉砕骨折といいます。

皮下骨折というのは骨折部に傷がなく、骨折した骨が外界と接していないものです。開放骨折は骨折部に傷があり、骨折した骨と外界が直接繋がっているものです。骨折部から骨が出ていたり、傷が骨まで至っているものです。開放骨折は感染の危険が高かったり、周囲の組織の損傷が高度なことが多く、治療に様々な注意が必要とされます。患者さんにすれば入院期間が長くなったり、手術の回数が多くなったり、後遺障害の可能性が高くなったりと、良いことはありません。

圧迫骨折という言葉もよく聞かれると思います。ほとんどは背骨の骨折で、腰椎や胸椎の椎体が上下の椎体に抑え込まれて押し潰されるようにして変形するものです。高齢者では骨が弱いために、尻餅をついただけで圧迫骨折が起こる事があります。症状や人によりかなり違いがあります。尻餅をついた後、まさか骨折したとは思わず、痛みが続くので整形外科へ行ってみたら圧迫骨折が見つかった~という事もあります。高所から飛んで着地の際に背骨に大きな力が加わり圧迫骨折を起こすという事もあります。症状も、強い腰痛から歩行可能な程度の痛みまで様々です。ですから治療も、入院して一定期間安静を保つものから、通院で日常生活が送れるものまで色々です。人によっては、腰痛も消失して、治癒する人もいれば、後遺障害として腰痛が残る人もいます。

骨折をする人はそうそう多くはないでしょうが、年齢を重ねると骨折の危険が増えてきます。骨を丈夫にすることは重要ですが、骨折しそうになった時に、回避できる筋力や運動能力を維持することが大切です。それはそれ程難しい事ではありません。例えば、歩行中にバランスを崩した時に、さっと足が出るかどうかで転倒するかしないか決まりますし、転倒した時もうまく手が出るかどうかで、怪我の状態も変わります。日々歩いたり、簡単な体操を続ける事で、身体能力の維持向上が可能です。富士市が行っている体操教室や、公民館で行っている多くの運動サークルを調べてみるのもいいかもしれません。年度初めにはそうした資料が各家庭に配られます。

ちょっと気をつけて、そうした小冊子を読んでみると意外な発見があるかもしれません。

自分の身体能力は、出来る範囲で自分で何とかする事が大切です。

2014年12月10日

肩の荷を下ろす 肩こり治療

肩こりは様々な原因によって起こる身近なものです。高血圧や歯の痛みでも起こります。普通に仕事をしていても起こります。長時間の同じ姿勢やストレスと言った日常生活で誰でも経験する事も原因になります。

肩こりの症状は人によってまちまちです。肩こりと言ってもその場所は、必ずしも1つではありません。1.頸の後ろ 2.頸の付根から肩先まで 3.左右の肩甲骨の間 の3か所くらいが主な場所です。ここは、重い頭や左右の腕を支えたり、脊柱を支える為の筋肉がある所です。その為に疲労や緊張を起こしやすく、気血のめぐりが悪くなります。

肩こりがひどくなると、頭痛がしたり、吐き気がする方もいます。多くの人が経験する肩こりですが、生命にかかわるものではなく決定的な治療法もないので、病院ではあまり治療効果がありません。そこで、整体やマッサージ鍼灸などで治療する方が多くいます。

治療は、基本的にはこりのある部位の筋肉をほぐして柔らかな筋肉に戻るようにして、気血の巡りを良くします。私の場合ですと、患者さんに冷え症や頭痛・ストレスなど肩こりに関連する他の症状や原因があれば、そちらも治療します。仕事や介護などでストレスによって、背中一面が固くなっている方も少なくありません。そうした方は肩こりというよりは、全身の筋肉の過緊張を取り、精神的な緊張も除く様なツボを組み合わせて、患者さんを丸ごと治療するという形を取ることが良くあります。

心身の硬さと冷えた感覚が、幾つかの症状の原因になります。反対に症状が改善すると、身体がほぐれて暖かくなるのが本人にも分かります。

特に仕事や育児などでうつ状態になっている方では、頸周りのコリをほぐしていく事が治療の第1歩になります。こんがらかって結び目だらけになった紐を1つずつ解いていくような作業が、鍼灸や整体の治療の過程です。余分な結び目が解けてすっきりした身体が健康な身体という事です。

自宅で寛いでいる時にちょっとチェックしてみて下さい。リラックスしてテレビをしているはずなのに、左右の肩が上がっていたり、知らずに力を入れてはいないでしょうか。ベッドで横になって寛いでいる時でも、手足や身体にどこかに力みが無いでしょうか。筋肉の緊張を取るというのは意外に難しい事です。どなたでも、思っている以上に、身体に緊張を抱えているものです。

本人は気が付きませんが、顔に力を入れている方というのも意外に多いものです。これは女性にとっては、美容上も誠によろしくありません。寛いでいる時の筋の緊張が強い方は、もちろん肩こりに悩まされることになりますし、ストレスに対する耐性が低くなってしまいます。

緊張の度合いが低い方でも、仕事環境や姿勢などで肩こりを繰り返してしまう方も多くいます。

そういった時には、姿勢や筋肉を緩めるリラクセーションを指導する事があります。また、気功やヨガを勧める事も多いです。日々生活をしていると肩こりは起こりやすいものです。しかし、ストレッチ・ヨガ・気功と言った手段で身体の使い方を学ぶと、肩こりに悩まされない身体になる事は難しい事ではありません。東洋医学を行っている人には気功をやっている人も多くいます。自分で身体の中の気を上手くめぐらせば、気功です。鍼やお灸で気の流れを上手くコントロールすれば治療です。肩こり対策をきっかけに、自分の身体を上手くコントロールできるようになった方も多くいます。興味がある方は、治療を受けつつ色々と経験をしてみて、ご自分が楽しく出来る方法を見つけると良いでしょう。

肩こりの症状は人によってまちまちです。肩こりと言ってもその場所は、必ずしも1つではありません。1.頸の後ろ 2.頸の付根から肩先まで 3.左右の肩甲骨の間 の3か所くらいが主な場所です。ここは、重い頭や左右の腕を支えたり、脊柱を支える為の筋肉がある所です。その為に疲労や緊張を起こしやすく、気血のめぐりが悪くなります。

肩こりがひどくなると、頭痛がしたり、吐き気がする方もいます。多くの人が経験する肩こりですが、生命にかかわるものではなく決定的な治療法もないので、病院ではあまり治療効果がありません。そこで、整体やマッサージ鍼灸などで治療する方が多くいます。

治療は、基本的にはこりのある部位の筋肉をほぐして柔らかな筋肉に戻るようにして、気血の巡りを良くします。私の場合ですと、患者さんに冷え症や頭痛・ストレスなど肩こりに関連する他の症状や原因があれば、そちらも治療します。仕事や介護などでストレスによって、背中一面が固くなっている方も少なくありません。そうした方は肩こりというよりは、全身の筋肉の過緊張を取り、精神的な緊張も除く様なツボを組み合わせて、患者さんを丸ごと治療するという形を取ることが良くあります。

心身の硬さと冷えた感覚が、幾つかの症状の原因になります。反対に症状が改善すると、身体がほぐれて暖かくなるのが本人にも分かります。

特に仕事や育児などでうつ状態になっている方では、頸周りのコリをほぐしていく事が治療の第1歩になります。こんがらかって結び目だらけになった紐を1つずつ解いていくような作業が、鍼灸や整体の治療の過程です。余分な結び目が解けてすっきりした身体が健康な身体という事です。

自宅で寛いでいる時にちょっとチェックしてみて下さい。リラックスしてテレビをしているはずなのに、左右の肩が上がっていたり、知らずに力を入れてはいないでしょうか。ベッドで横になって寛いでいる時でも、手足や身体にどこかに力みが無いでしょうか。筋肉の緊張を取るというのは意外に難しい事です。どなたでも、思っている以上に、身体に緊張を抱えているものです。

本人は気が付きませんが、顔に力を入れている方というのも意外に多いものです。これは女性にとっては、美容上も誠によろしくありません。寛いでいる時の筋の緊張が強い方は、もちろん肩こりに悩まされることになりますし、ストレスに対する耐性が低くなってしまいます。

緊張の度合いが低い方でも、仕事環境や姿勢などで肩こりを繰り返してしまう方も多くいます。

そういった時には、姿勢や筋肉を緩めるリラクセーションを指導する事があります。また、気功やヨガを勧める事も多いです。日々生活をしていると肩こりは起こりやすいものです。しかし、ストレッチ・ヨガ・気功と言った手段で身体の使い方を学ぶと、肩こりに悩まされない身体になる事は難しい事ではありません。東洋医学を行っている人には気功をやっている人も多くいます。自分で身体の中の気を上手くめぐらせば、気功です。鍼やお灸で気の流れを上手くコントロールすれば治療です。肩こり対策をきっかけに、自分の身体を上手くコントロールできるようになった方も多くいます。興味がある方は、治療を受けつつ色々と経験をしてみて、ご自分が楽しく出来る方法を見つけると良いでしょう。